D. Pedro II e o Judaísmo

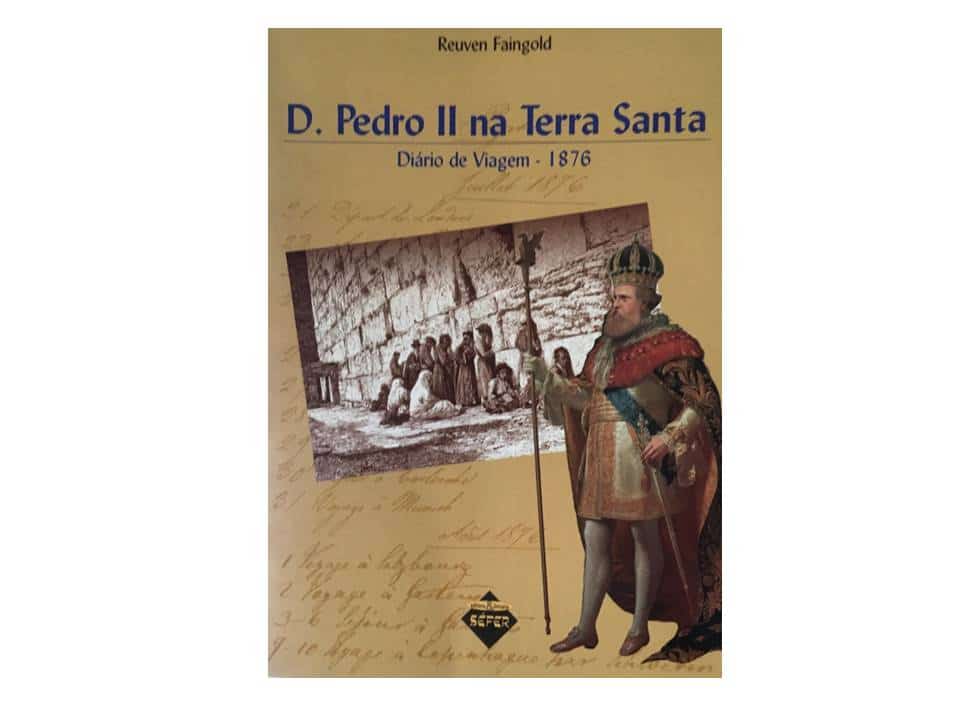

D. Pedro II na Terra Santa: Diário de Viagem – 1876 – (Introdução do livro)

INTRODUÇÃO

A COMITIVA IMPERIAL

14 de novembro de 1876, 4 horas da madrugada. Um navio de bandeira verde-amarela, comandado pelo Imperador D. Pedro II e uma comitiva, ancorou no cais do pequeno porto de Beirute, para uma visita de 24 dias à Terra Santa. Ansiedade, curiosidade e devoção pairavam no ar, tomando conta dos quase duzentos ilustres passageiros.

O roteiro seria longo e demorado. O Diário é muito lacônico e pouco preciso quanto à caminhada imperial. Ainda assim, informa que a marcha seria feita a pé, e as mulheres seriam transportadas em “tarantuas”, espécie de liteiras conduzidas pelos mucres ou criados da caravana.

Longe do conforto e da mordomia de Petrópolis e do Rio de Janeiro, ocupavam as seis liteiras a dama de honra da Imperatriz na Câmara Imperial, dona Josefina da Fonseca Costa, e sua criada de quarto, Dona Joaninha, a Imperatriz Dona Tereza Cristina Maria, e amigos próximos de d. Pedro II, como o Sr. Luiz Pedreira de Couto Ferraz, Visconde de Bom Retiro, e o Dr. José Ribeiro de Souza Fontes, anos mais tarde nomeado Visconde de Souza Fontes.

Além das damas, as liteiras também transportavam os membros da expedição que adoecessem durante o percurso. Isto aconteceu no décimo dia da chegada à Beirute, com dois deles: o Visconde de Bom Retiro e o Dr. Souza Fontes. O Visconde sofria de gota no joelho, e Fontes sentia dores atrozes no abdômen.

O estado de saúde de Bom Retiro agravou-se tanto em 3 de dezembro, que ele só podia ficar deitado e imóvel. Ao retornar ao Rio de Janeiro, iniciou um tratamento médico e veio a morrer em 1886, dez anos depois da viagem à Terra Santa. O problema de Fontes não era grave e logo se restabeleceu.

As liteiras eram inseguras e instáveis nos ombros humanos, principalmente nas trilhas em relevos acidentados e montanhosos, impróprios para travessias com peso incorporado. O Diário relata que algumas liteiras caíram, a primeira delas, de Joaninha, nas montanhas do Hermon. Durante hora e meia os cavalos e burros escorregavam. Joaninha caiu “em posição inconveniente, porém nada sofreu a não ser em seu pudor”. As liteiras iam bem até o momento em que aconteceu a segunda queda. Desta vez, a vítima foi dona Josefina, a aia da Imperatriz.

Para os cavalos, era difícil galopar. D. Pedro II cavalgava uma égua branca. O animal não gostava de chuva e, às margens do Jordão, ele se espantou e, por pouco, o Imperador literalmente não “caiu do cavalo”.

Nas proximidades do Monte Tabor, Pedro e Lamare, outros dois membros da expedição também caíram de seus cavalos, sem machucar-se. Depois, foi a vez do mucre Romã, sem maiores consequências.

Durante a viagem, a comitiva realizou várias paradas para repor energias. No século XIX a locomoção de duzentas pessoas era tarefa difícil, e a viagem requeria um minucioso trabalho de logística. Se o cansaço era grande, a vontade de continuar com a programação era maior ainda. Saudades, entusiasmo e alegria se apoderavam da delegação em pleno acampamento. Uma noite estrelada. Melodias. Momento apropriado para organizar um “charivari”, uma festa com algazarra. Os criados da caravana prepararam brincadeiras para depois do jantar. Começaram com dois deles fantasiados como burros de liteiras, ao som de uma flauta e de cornetas. Depois brincavam o “jogo do alforje”, o equivalente ao jogo da “cabra cega”. Seguiu-se dança cantada e uma fogueira com muito sapateado. Depois trouxeram quatro criados em pé sobre os ombros de outros, formando um templo circular, também cantando, girando e pulando uns nos ombros dos outros. Todos sapateavam, cantando em linha, avançando e recuando, para finalmente reiniciar o “jogo do alforje”. D. Pedro admirou-se com a agilidade e a força dos criados durante as brincadeiras, mesmo depois de carregarem as liteiras durante mais de cinco horas. O Imperador se aquecia perto da fogueira e assistia o espetáculo. Já cansado, deitava-se, depois de traduzir algumas passagens bíblicas.

Em determinados trechos da viagem, a delegação dependia da orientação de diretores de caravana locais, pessoas familiarizadas com a topografia do lugar. Um exemplo típico eram os beduínos, que, na Terra Santa, tiravam seu sustento como guias de peregrinos. Antônio e Mulhelm Uardi eram dois irmãos maronitas do Líbano que viviam do turismo. Antônio era ágil, ativo e infatigável. Do seu irmão Mulhelm, o Diário nada registra.

Nem sempre se acampava ao ar livre. Em Jerusalém, o Imperador se recolheu à “Casa Austríaca”, uma hospedaria para peregrinos próxima à Porta de Damasco, na Cidade Velha. Eles pediram aos franciscanos, guardiães do Santo Sepulcro, que os orientassem. Era preciso receber os peregrinos cristãos com cordialidade, dedicação e devoção.

ENTRADA TRIUNFAL EM BAALBECK

No primeiro dia da viagem, a chuva cessara e o dia começava a clarear. Cavalgando pela planície de Bekaa, o séquito rumou para Baalbeck, um dos centros mais antigos da civilização ocidental. O Imperador estava eufórico e, nas suas anotações, confessa abertamente que “a entrada nas ruínas foi triunfal, e as colunas tomavam dimensões colossais”.

Em Baalbeck, a visita foi rápida mas proveitosa. D. Pedro II revelou sua paixão por arqueologia, mitologia e história. Mesmo sem ter dormido o suficiente, Sua Majestade acordou bem-disposto para correr às ruínas da cidade que abrigavam o pequeno templo, as nove colunas coríntias, o grande templo e um edifício hexagonal.

Nas ruínas, acompanhado por um guia local, mediu os templos, tentou decifrar símbolos desenhados nos baixos-relevos, subiu e desceu tímpanos, capiteis e colunas deitadas no chão ainda molhado, examinou a pedreira e deixou seu nome gravado para a posteridade numa pedra na qual estava escrita a frase: “Comme le monde est bête!! [“Como o mundo é besta”], talvez uma mensagem suficientemente atual para definir nosso dramático século XX.

O Imperador do Brasil ficou maravilhado com esta antiga cidade do Líbano, a ponto de afirmar que nunca viu monumentos de arquitetura tão majestosos como aqueles de Baalbeck.

Como lembrança desta interessante visita arqueológica, D. Pedro II comprou moedas locais. Assim, encerrou-se a estadia de dois dias, continuando viagem, bordejando as margens do Rio Orontes, no eixo principal da estrada Beirute-Damasco.

DAMASCO E AS TRADIÇÕES ISLÂMICAS

Noite estrelada e sem chuva na madrugada do 16 de novembro. D. Pedro II chega a Damasco. Tempo suficiente para organizar a comitiva, descansar e, logo depois, fazer um “tour” pela cidade.

O primeiro lugar examinado pelos brasileiros foi o maior recinto religioso de Damasco, a famosa mesquita Djami‘a el Amaui, fundada pelos Omíadas. Este monumento do Islamismo foi destruído num incêndio em 1068, reconstruído e novamente destruído em 1873. A curiosidade é enorme. D. Pedro sobe 141 degraus e, do minarete, tem uma vista panorâmica de Damasco, às margens do turbulento rio Baradah. Tempo para uma regressão incrível. Admirado com a beleza da região, ele entende por que, ao avistar Damasco, Maomé, o profeta do islamismo, exclamou: “Basta-me um só Paraíso!”

No pátio da mesquita Djami’a, faz um retorno imaginário à época dos Cruzados. Era obrigatória uma visita ao “Túmulo de Saladino”, um verdadeiro guerreiro na Síria e no “Reino Latino de Jerusalém”. Próximos do Túmulo de Saladino, uma ida rápida aos “Túmulos dos netos de Maomé”. Mas, qual deles? Os filhos de sua querida Fátima foram três: o menor, Mossem, morreu ainda criança. Os outros dois, Hassam e Hossein, viveram mais tempo.

Andar pelas ruas de Damasco no século XIX devia ser uma experiência indescritível. Odores penetrantes e uma gama variada de cores dominavam bazares e feiras. Contornar muralhas de pedra, apanhar pedrinhas da calçada, tudo fazia parte de um exótico passeio pela capital da Síria.

E, como esquecer os mártires cristãos, mortos nos trágicos acontecimentos de 1860? D. Pedro II sente que a pequena comunidade cristã de Damasco continua vivendo atemorizada, com medo de outro assassinato em massa. O Imperador admite que estes cristãos “até querem emigrar para o Brasil”. Afirmação verdadeira ou fruto da imaginação do monarca?

O roteiro pelas tradições islâmicas muda seu trajeto. Embora sejam poucos os atrativos turísticos oferecidos pelas outras religiões, o Imperador do Brasil decide visitar a célebre “Gruta de Ananias”, o mesmo personagem que participou da perseguição ao apóstolo Paulo. Neste lugar existia uma pequena igreja latina, edificada no meio das residências particulares.

Um passeio pela “Praça de Comércio” (Khan Hassad Pachá) de Damasco é interessante para qualquer apreciador de arte. Neste lugar há uma linda porta ornada de arabescos. O luxuoso interior do edifício possui pilastras que sustentam seis cúpulas. O Imperador examinou a porta de uma mesquita onde aparecem cálices em baixo-relevo com inscrições em grego. A mesquita era um importante centro espiritual e nela havia um santuário com a cabeça de S. João Batista, considerado também um dos profetas muçulmanos. A aura de mistério e misticismo era realçada com a profecia de que seria justamente em Damasco que “Al-Djjal” (O Anticristo) faria sua última aparição.

Estar em Damasco e não experimentar um banho turco? Este programa não podia faltar, ainda mais se for comparado com um banho turco na Europa. Qual dos dois o melhor? O banho turco em Damasco foi “muito agradável”, porém “faltam os esguichos e emborcações deliciosos de água fria do estabelecimento do Dr. Pallath, em Londres”.

Tekyeh não passava de um claustro de templo islâmico, um pátio fechado que abrigava uma pequena mesquita e nele se hospedavam dezenas de peregrinos que chegavam de Meca. Por suas dimensões, a afirmação de d. Pedro de que este recinto sagrado acomodava 1.000 peregrinos, parece um tanto exagerada.

CHÁ COM GOSTINHO DE HORTELÃ-PIMENTA

Na sua passagem pela capital da Síria, Sua Majestade D. Pedro II quis conhecer um dos descendentes diretos de Maomé, o emir Sidi-El-Hadj-El Kader-Uled Muhi Ad Din, mencionado no Diário como Abd-El-Kader. Acredito que esta visita estivesse programada com antecedência, pois era o maior líder da resistência islâmica na África do Norte contra o domínio francês. Este herói comandou a luta armada da Argélia contra a França, em 1840, e a do Marrocos contra esta mesma potência, em 1844. Mesmo derrotado pela França, é grande o respeito dos franceses por Abd El-Kader.

Abd-El-Kader vivia em Damasco desde 1852, após ter passado boa parte de sua vida num presídio. A recepção e o brinde ao Imperador do Brasil foi, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais marcantes de sua viagem ao Levante. No Diário, a descrição física do guerreiro de setenta anos é minuciosa: trata-se de um “homem baixo, pouco cheio de corpo, testa arredondada, nariz ligeiramente aquilino, olhos pequenos porém vivos, às vezes, ainda que pouco encarem beiços de homem enérgico. Parece ter cabeça rapada sob o turbante. Traja simplesmente, e tinha chinelos de marroquim amarelo; o cabelo é preto e a barba não é grande, mas creio que a pinta assim como as sobrancelhas”.

O encontro com o monarca é marcado pela simplicidade. D. Pedro tinha um excelente motivo para visitá-lo: Abd-El-Kader foi o “protetor” dos cristãos perseguidos, e muitos assassinados, por árabes e drusos. Durante a conversa, o emir manifestou sua admiração pelo Imperador do Brasil. A hospitalidade foi muito além das limitações da época em conforto e formas de recepção a hóspedes. D. Pedro II confessa ter sido tratado muito amavelmente. Através de intérprete, afirmou que o visitava em retribuição aos serviços prestados em 1860 aos cristãos. Abd-El-Kader serviu chá com gostinho de hortelã pimenta, mostrou-lhe parte de sua casa e convidou-o a conhecer seu harém, que d. Pedro rejeitou. O Diário revela alguns dos costumes do Levante ao receber hóspedes, e neles não poderia faltar o elemento feminino.

E como se a hospitalidade ainda não fosse suficiente, o emir convida D. Pedro II a visitar a casa de seu primogênito, pois como bom muçulmano, tinha 25 filhos, sendo 18 homens. A “hamula” (clã) morava junta, e ambas as casas, com seus pátios de árvores, acomodavam todos seus membros. O líder árabe na África era um homem rico, de extensas terras em Dumah, ao norte de Damasco. Para preservar sua saúde, cavalgava até Jerusalém, caçando gazelas e outros animais.

A conversa foi agradável. Trataram de religião, clima e botânica como uma forma de aproximar a misteriosa Síria do desconhecido e distante Brasil. Na residência de Abd-El-Kader estavam expostas as medalhas de ouro e prata que a França mandara cunhar por sua heroica atuação na África e nas quais se lia a seguinte frase gravada: “La France qu’il a combattue l’aime et l’admire” [A França que o combateu, o ama e admira]. E um retrato de corpo inteiro de Abd-el-Kader sendo condecorado, em 1870, com a Grã-Cruz da Legião de Honra de São Lázaro da Sardenha.

O encontro foi encerrado com um hábito ocidental: a troca de lembranças e fotografias. O emir entregou a d. Pedro II um livro de caráter filosófico, escrito em árabe, intitulado “Apelo aos inteligentes e advertência aos indiferentes”, traduzido e publicado em francês.

O Imperador do Brasil nunca esqueceu este encontro. Abd-El-Kader era, sem dúvida, um líder ainda desconhecido na cultura ocidental.

O CHARME DE LADY ELLENBOROUGH

Conhecer a história de um casal originário do Ocidente e morando na Síria, como o casal Burton, era uma raridade no século XIX. O que dizer, então, de visitar uma mulher da aristocracia britânica casada com o “sheik” dos beduínos? Sem dúvida, esta seria uma das maiores atrações da viagem. Esta mulher era Jane Elizabeth Digby, conhecida como Lady Ellenborough.

Muito bonita, os árabes chamavam-na “mãe de leite”, pois aos setenta anos parecia ter trinta. Certos historiadores, imaginaram uma história alucinante, criando uma relação amorosa entre d. Pedro II e essa dama britânica. Paul Morand exagera quando diz: “L’Empereur du Brésil Don Pedro, qui en quelques soirées, tombe sous son charme…”. Pois bem… Nada pode ter acontecido, porque o monarca visitou-a somente uma vez, sem pernoitar na casa dela, e prosseguiu viagem com a comitiva, o que exclui qualquer hipótese de “lhe ter caído aos pés…”

Mas, quem era Lady Ellenborough? Linda e artisticamente talentosa, Jane Digby era neta de Thomas William Coke, Conde Leicester of Holkham, e filha do almirante Henry Digby. Nunca procurou – nem conseguiu – ter uma vida estável. Longe disso, embarcou numa vida de aventuras, trocando a rotina da grande metrópole londrina pela exótica e misteriosa vida do Levante. A bela loira cacheada, de pupilas translúcidas e corpo escultural, casou muito jovem com um certo Lord Ellenborough, de quem se separou. Pouco depois, apaixonou-se pelo príncipe Felix Swartzenberg, adido à embaixada austríaca em Londres. Dos braços do príncipe subiu aos do rei da Áustria que, rapidamente, dela se livrou; na quarta vez, casou-se com um barão. Em pouco tempo, trocou o barão por dois gregos e seis italianos. Finalmente, em 1853, com “experiência de vida”, encontrou seu amor exótico. No calor do deserto compartilharia os seus dias, um casamento que durou 26 anos, com o jovem “sheik” Mejuel da tribo beduína de Mazrab, que deixou a primeira mulher mas ainda a sustentava.

Em Damasco, no seu lar, o casal, que representava a união do oriente com o ocidente, era visitado por várias personalidades. O “sheik” tinha um rosto inteligente e muito mais agradável que o de Abd-El-Kader. Era baixo, vestia-se com simplicidade, e ostentava um anel de aro de prata com pedra de sinete. Aproveitando a visita, mostrou seus cavalos árabes. D. Pedro II, que gostava e conhecia cavalos, não achou os animais bonitos.

Certa vez, Isabel Burton, mulher do diplomata Richard F. Burton, amiga íntima de Lady Ellenborough, admitiu que Mejuel era um homem inteligente e encantador sob qualquer ponto de vista, exceto o de marido. Mas seus modos a faziam estremecer: ele levou quinze anos para aprender a usar garfo e faca.

Richard Burton não gostava de Lady Jane, mas Isabel a considerava uma mulher lindíssima, pois aos 61 anos, era alta, imponente e tinha ar de rainha. Para Isabel Burton, Lady Ellenborough era como uma “dame” que acabara de sair dos refinados salões de Londres ou Paris. Esta aristocrata inglesa falava nove línguas à perfeição e morava metade do ano em Damasco e metade do ano com o marido em suas tendas. Era como qualquer outra mulher beduína, honrada e respeitada como a rainha da tribo, com uma roupa azul, com os belos cabelos em duas longas tranças que iam até o chão. Gostava de trabalhar. Ordenhava camelas, atendia o marido, preparava comida, servia café e, sentada no chão, lavava seus pés. Enquanto ele comia, ela ficava de pé, servindo-o e glorificando-o. Era esplêndida com suas roupas orientais.

Pedro II ficou perplexo com a beleza de Lady Ellenborough e seus atributos artísticos. D. Pedro pediu à Lady que lhe mostrasse fotos do vilarejo de Palmira, e ela foi buscar uma pasta com belíssimas aquarelas de sua autoria. As pinturas, todas à óleo, revelavam grande talento artístico.

Impressionado com esta fascinante história de amor, D. Pedro II pede, como lembrança, fotos dela e do sheik. Lady Ellenborough respondeu que a foto dela era antiga, tirada em Roma, quando suas feições eram mais jovens. Tinha também um retrato do sheik Mejuel que ela desenhou a lápis.

Como o casal tinha outros compromissos acompanharam D. Pedro II até a porta e despediram-se do ilustre hóspede.

VISITA AOS BAIRROS JUDEUS

Depois de conversar com Abd-El-Kader, com o “sheik” Mejuel e sua mulher Jane Ellenborough, a comitiva imperial continuou percorrendo a capital da Síria. Era hora de conhecer o lado judaico de Damasco e visitar as casas de um membro da família Schamaiah e outra de um Lisbun. Segundo o monarca, “as residências têm salas bonitas e luxuosas, porém o aspecto externo é repugnante, sobretudo a entrada, que leva a pátios de agradável aparência e com árvores”.

Muitas vezes nos perguntamos como moravam os judeus de Damasco no século XIX. É preciso esclarecer o conceito habitacional do “housh” próprio do Oriente Médio, ou seja, grandes pátios com muitas casas. Famílias judaicas ricas compravam uma área, construíam um pátio e casas para famílias pobres. Em 1875, Isabel Burton descreve a moradia dos Lisbona:

“Khawaja Lisbona era um dos homens mais opulentos de sua comunidade. Tinha a casa mais bonita da cidade. Ele e sua família nos receberam com grande hospitalidade. Você pode perceber as estreitas e pobres entradas [exteriores] que em tudo contrastam com a riqueza e beleza interior. O Sr. Lisbona modificou pouco, no entanto mascarou sua residência. A sua casa possui forma quadrada e tudo aparece ricamente ornamentado. À nossa frente, um bonito quarto azulejado, com fontes de peixes dourados; laranjeiras e limoeiros; arbustos de jasmim e plantas perfumadas afloram do concreto, como se formassem dois ou três jatos de água. Trepadeiras e arbustos florescem através das grades das janelas, derramando sombra e doçura. Os quartos da casa se abrem em direção a um recinto central. Da alcova aberta (Ka’ah) do andar superior se avista também o pátio; a câmara, toda em pedra, está coberta com veludo e almofadas douradas em seus três lados. As paredes são de mosaicos de puro ouro, ébano e madrepérola, com minúsculas colunas de mármore e alguns altos-relevos. No interior, a sala de recepção é igual, porém mais rica, com uma bela fonte toda em mármore…”.

Sem dúvida as observações de d. Pedro II e Isabel Burton são pertinentes e precisas: geralmente do lado de fora, as residências eram descuidadas e sujas, mas as salas eram amplas, bonitas e, às vezes, luxuosas. São famílias de judeus sefarditas, com muitos filhos e parentes. Verdadeiros clãs com vida econômica, social, religiosa e cultural própria. As famílias judaicas mais ricas de Damasco eram os Âmbar, os Shamaiah e os Lisbun. Apenas duas são mencionadas no Diário: a Schamaiah, formada por descendentes de exilados expulsos da Espanha, em 1492, e a Lisbun, de judeus portugueses cujos ancestrais escaparam à conversão forçada decretada pelo Rei Manuel I, em 1497.

Conseguimos dados valiosos sobre a família Lisbona. O Khawaja (Senhor) Moshe Lisbona (1821-1915), filho de Nethanel Lisbona (1793-1866), seria o proprietário do “housh” mencionado no Diário. Este Moshe era casado em segundas núpcias com Simcha Harari, filha de Raphael Harari e Esther Angel. Coincidência (ou não), Angel era o antigo nome de Schamaiah, família também citada no Diário. Fica evidente o conforto em que viviam os judeus de Damasco.

QUEM FOI FREI LIÉVIN DE HAMME ?

A viagem da comitiva imperial prosseguia. Era o momento de encontrar-se com o padre franciscano frei Liévin de Hamme, o guia de d. Pedro II na sua visita à Terra Santa. Este “conducteur des pelérines”, como ele mesmo costumava chamar-se, chegou à Palestina otomana ainda jovem, em 1858. D. Pedro II conta que frei Liévin vive há 18 anos na Terra Santa. É amigo de Saulcy, Clermont-Ganneau e Guérin, e de outros homens que o Imperador conheceu por ter acompanhado viajantes notáveis à Palestina.

Quem eram, afinal, estes ilustres amigos do frei? Trata-se de orientalistas, arqueólogos e numismatas, frequentemente contratados como guias dos aristocratas europeus, e todos legaram várias obras sobre suas viagens de pesquisa à Terra Santa. Estes franceses se sustentavam com expedições arqueológicas ao Oriente. Lá, teriam conhecido franciscanos que guiavam peregrinos vindos da Europa.

De todos os franciscanos encarregados pela guarda dos Lugares Santos, frei Liévin de Hamme ocupa um lugar de destaque. Natural de Hannover (hoje Bélgica), escreveu um roteiro para visitantes da Terra Santa em latim e publicado em francês sob o título: “Guide Indicateur des Sanctuaires et Lieux Históriques de la Terre Sainte” [Guia Indicador dos Santuários e Lugares Históricos da Terra Santa].

Em 4/12/1876, na cidade de Jerusalém, este Guia foi oferecido ao Imperador do Brasil com uma bela dedicatória. No acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, existem várias versões deste Guia de frei Liévin. Há uma edição de Jerusalém (1866), outra de Veneza (1870), uma terceira de Louvain (1873) e, finalmente, uma quarta, de 1877, última edição que teria sido oferecida a d. Pedro I, em 5 de abril de 1888.

Cabe destacar que frei Liévin redigiu vários trabalhos sobre os Lugares Santos como “Le Thabor et la Transfiguration du Sauveur” [8 fols] e o “Étude Topographique du Forteresse de Sion” [16 fols] com um mapa de Jerusalém, atualmente guardado no Museu Imperial de Petrópolis.

Frei Liévin é lembrado com carinho e admiração. O Imperador sempre manifestou sua estima pelo padre franciscano:

“Muito conversei com frei Liévin, de quem gosto cada vez mais, por seu espírito esclarecido e, portanto, tolerante”.

Mesmo após consultar vários Guias da Terra Santa, o soberano conclui que o franciscano responsável pelo seu “tour” em Jerusalém é autor do melhor Guia .

No Diário, elogia as pesquisas do franciscano e sua personalidade modesta e humilde, dizendo que “frei Liévin tudo explicava, e era uma pessoa muito agradável, de caráter singelo e jovial, além de ser inteligente”.

No entanto, a opinião mais sincera de D. Pedro II está em outro trecho do Diário. Depois de visitar Jerusalém, rumo a Ramleh, confessa que “se não fosse ele [frei Liévin], não teria visto nem metade do que tem visto com suas explicações”. Ele há de fazer falta aos peregrinos. No entanto, o superior dos franciscanos, apesar das insistências dele, “ainda lhe não deu ajudante para se ir preparando a substituí-lo quando for necessário”.

Notem a preocupação do Imperador. Como ficarão os peregrinos quando frei Liévin não puder mais acompanhá-los aos Lugares Santos? Ele fica apreensivo com a falta de um sucessor e com a lentidão da cúpula franciscana em indicar um substituto de nível para a função de “condutor de peregrinos”.

Pedro II parece confiar pouco na preparação intelectual dos franciscanos, e desabafa, porque nota “falta de inteligência na maior parte destes frades”.

O monarca aprecia cada explicação de frei Liévin, até quando o padre belga dá uma opinião preconceituosa sobre o modo de rezar dos judeus de Jerusalém:

“Estava a rua cheia de judeus que rezavam voltados para a muralha. Alguns, sobretudo mulheres soluçavam realmente; e vi judeus respeitáveis por sua aparência agitar o corpo, dando mesmo saltinhos, o que, segundo frei Liévin, simboliza os movimentos sobre os burros e camelos dos israelitas quando iam do Egito para a Terra da Promissão”.

A descrição do franciscano, certamente fruto de observação, refere-se aos movimentos feitos pelos judeus durante a oração da “Amidá”, quando o judeu pronuncia as palavras “Kadosh, Kadosh, Kadosh” [Santo, Santo, Santo], síntese total da santidade Divina. O principal objetivo, na opinião dele, é ironizar as práticas e preceitos milenares do Povo de Israel, e não se encontra em nenhum documento da época. Acreditamos que esta ideia esteja baseada numa tradição oral e em relatos imaginários dos “Pais da Igreja” e dos falsos apologistas cristãos, dos séculos XII-XIV, que os interpretavam ao pé da letra. Será que d. Pedro era tão ingênuo de aceitar esta explicação infantil?

Chegou a hora da partida. D. Pedro deve dar adeus a seu guia, e o faz com estilo, dentro do navio “Áquila Imperial”, ancorado no cais do porto de Jafa, de partida rumo a Port-Said. O monarca, satisfeito com seu guia, admite que frei Liévin deixou muitas saudades, e se alguma vez sua filha Isabel viajar à Palestina, o recomendará como seu guia. Lamentavelmente, a princesa Isabel nunca visitou a Terra Santa e nem conheceu “o bom e inteligente frei Liévin”.

A amizade entre d. Pedro e o franciscano continuou no exílio, até os últimos dias de vida do Imperador na França.

A OBSESSÃO DE TRADUZIR

Pedro II era um estudioso da Bíblia. Desde que começou a aprimorar seus conhecimentos do hebraico em Petrópolis, com seu mestre, o cônsul sueco Leonhard Akerbloom (1830-1896), sempre traduzia trechos bíblicos dos Salmos, Isaías, Jeremias, do Gênesis e do Livro de Rute.

Durante sua visita a Terra Santa, todos os dias avançava nas traduções. O Imperador sempre achava um intervalo para os exercícios de tradução com seu mestre de hebraico e sânscrito, o alemão Karl Henning.

Horários imprevistos e lugares históricos, que inspirassem o monarca, eram os escolhidos para as traduções. A primeira tradução dos “Atos dos Apóstolos” começou depois do almoço, às margens do arroio Dhirani, ajudado por Henning, e continuou depois de uma festa noturna .

Às vezes, D. Pedro II examinava lugares históricos citados na Bíblia, mas lamentava amargamente não ter naquele momento o texto para traduzir ou ler determinadas passagens. Isto ocorreu na região das aldeias de Naïm e Endor, onde Síssara foi derrotado e morto pela juíza Débora, cujo “Canto de Débora” não foi possível recitar.

Obstinado, queria traduzir este canto de glória ao Senhor: começou na minúscula aldeia de Djenine, e concluiu em Nablus, com o comentário de “que tinha esquecido bastante o hebraico”.

Geralmente, traduzia antes de dormir, depois de uma árdua jornada. Em todo lugar, d. Pedro II revelava seus conhecimentos bíblicos e, às vezes, ensaiava digressões filológicas baseadas na onomástica bíblica. Este foi o caso para explicar o nome da histórica “Ponte das filhas de Jacob” (Guésher Benot Iaacov) sobre o rio Jordão. Segundo o Gênesis (32, 22) “Naquela mesma noite, ele [Jacob] levantou com suas duas mulheres, suas duas servas e seus doze filhos e passou o vau do Jaboc”. Segundo D. Pedro II, o nome da “Ponte” adquiriu seu nome de uma corruptela da palavra Jaboc, que, trocando as letras deu lugar a palavra Jacob. Este trocadilho é muito curioso com letras latinas, embora estas palavras, na sua forma hebraica, não permitem tal especulação.

Ele também relacionava a leitura e a interpretação da Bíblia às obras de arte visitadas durante suas viagens. Em Gabaon, enquanto revivia o episódio em que Josué mandou o sol parar, lembrava de ter visto, em Filadélfia, o quadro de um pintor francês representando essa cena.

Traduzir, traduzir, traduzir! Parece que esta atividade se tornara uma verdadeira obsessão. O momento de maior alegria para um cristão é traduzir do hebraico o Salmo 122 “Vamos subir à Casa do Senhor”, descrevendo a chegada dos peregrinos à Jerusalém. Atendendo a esta obrigação, o devoto monarca traduz este bonito salmo.

Outro livro sagrado fascinou o nosso Imperador desde sua mocidade: o Livro de Rute, um belíssimo romance pastoril lido pelos judeus na festa de Shavuót. A ação transcorre nos campos de Moab, na planície de Jericó. D. Pedro II olha para as montanhas de Moab e se emociona ao lembrar do texto de Rute, que traduziu para o hebraico.

Durante o retorno de Jerusalém rumo a Jafa, o Diário menciona a planície de Sharon onde o juiz Sansão soltou raposas com fachos acesos nas caudas. D. Pedro II encerra seu relato citando a história de Sansão, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia.

O MECENAS EDUCADOR

O último Imperador do Brasil foi mais do que estudioso, tradutor ou mero apaixonado pela arqueologia. Foi também um ilustre pedagogo, sempre interessado em melhorar a educação cristã no Oriente. O Diário revela um homem esclarecido, voltado para as instituições cristãs e disposto a investir de seu bolso para aprimorar o ensino no Levante, seja na Síria seja na Palestina otomana, territórios carentes de recursos.

A situação financeira das escolas e dos conventos era difícil. Os Estados cristãos abandonaram a educação e não contribuíam mais com verbas para o ensino. Como os recursos não era redistribuídos, o resultado final era catastrófico. Chocado e indignado com a precária situação do ensino na Palestina, decidiu contribuir pessoalmente para melhorar a educação na Terra Santa. Para que as crianças pobres de Jerusalém frequentassem a escola gratuitamente, depositou 15.000 francos no Banco Otomano de Beirute.

D. Pedro II foi um mecenas das instituições cristãs. Nesta viagem visitou treze escolas, colégios, externatos e conventos. Em cada uma delas procurou entender a real situação do ensino. Inspecionou os externatos dos Lazaristas em Damasco; em Nazaré, o colégio inglês, o convento “Dames de Nazareth” e o convento de Frades Franciscanos; em Jerusalém, o convento do Salvador, o estabelecimento das Irmãs de São José, o colégio alemão de meninas, o convento “Dames de Sion” do Padre Ratisbonne e a escola inglesa de Palmer; em Ramleh, o convento franciscano e a escola agrícola de Colbert; em Lydda, o convento franciscano da cidade.

Em Damasco conheceu dois externatos: o de meninas, de 500 alunas, e o de rapazes, de 140 internos. Conversou com o diretor, frei Najesan, que em sua opinião “não parece dotado de grande fervor pelas escolas”.

A visita ao colégio inglês de Nazaré foi frustrante. A diretora estava de férias em Londres e teve que se conformar apenas com uma fotografia do prédio e um folheto explicativo.

O encontro educativo mais relevante ocorreu no Convento “Dames de Sion” do Padre Ratisbonne, um judeu francês convertido ao Cristianismo, residente em Jerusalém. Ficou impressionado com a casa bem construída para 140 meninas e meninos, mais hospital e farmácia, capela e lajes de litostrotos com temas das Paixões dos Evangelistas de muito bom gosto. Os alunos improvisaram e “cantaram com verdadeiro sentimento religioso”.

D. Pedro II visita rapidamente a pequena escola dos franciscanos, em Ramleh, “muitíssimo modesta onde havia apenas 8 meninos” porque o navio o aguardava no cais do porto de Jafa.

Ele critica os Estados Cristãos e dá o governo francês como exemplo ao investir entre 700 e 800 mil francos na construção da Igreja de Santa Ana, num terreno doado pela Turquia, ao invés de “empregar ao menos metade desta soma nas escolas da Palestina”.

O Diário não destaca o nível de ensino das entidades educativas judaicas na Terra Santa que existiam, embora não tenham sido visitadas pelo monarca e sua comitiva. Falta de interesse ou simples esquecimento?

O MANTO AZUL DO GENEZARÉ

As neves do Hermon vão ficando para trás e a comitiva contorna as margens do Jordão, a entrada oficial à Terra Santa. Aproxima-se do Lago Meron e avista o Mar da Galileia, que “estende seu manto azul” ao alto dignitário brasileiro. O Diário descreve esta região verdejante, que inclui o monte Tabor, Safed, Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, até Nazaré.

Nesta fértil região da Galileia, D. Pedro II se dedica a curiosas observações sobre a fauna e flora da Palestina. Faz comentários curtos, mas objetivos. O primeiro se refere ao cultivo da cana de açúcar na região. Ao chegar a Sássa e também próximo do Mar Morto há indícios desta cultura. A atividade foi introduzida na bacia do Mediterrâneo pelos Cruzados por volta do século XI.

Desde os tempos bíblicos e durante a época do Segundo Templo, a flora da Palestina manteve-se intacta, formada por arbustos raquíticos e pequenos carvalhos estrelados de espinhos entre a vegetação rasteira. Estes arbustos ornamentam as margens de rios e juntam-se às espirradeiras, que o Imperador conhece como “nerium oleander”.

Na região do Jordão, rica em água o ano todo, há roseiras do tamanho de uma árvore, palmeiras e tamareiras, os famosos carvalhos brancos e as árvores de “kharrub do chacal”, com seus frutos secos de cor marrom. Tanto na montanhosa Samaria como nos terraços da Judeia, as tradicionais oliveiras, vinhas e figueiras, são testemunhas do cenário bíblico do tempo de Jesus.

O monarca gostaria de ter encontrado algumas espécies, como a “anhath”, com seus frutos vermelhos, e a “rosa de Jericó”, da família das crucíferas. A fauna palestinense é constituída de diferentes tipos de animais, desde pequenos insetos até felinos. D. Pedro II menciona uma espécie de pombas selvagens, “mais rápidas que gazelas”, que voam por sobre as águas do rio Sabirani; pássaros denominados “gattas”, cujas penas possuem belas cores; galinhas de águas, peixinhos, beija-flores, chacais, rebanhos de carneiros, raposas, etc. Não há cobras nem escorpiões.

Como cristão devoto, o nosso Imperador explica a importância das oliveiras plantadas na região entre Jerusalém e Belém e “doadas ao Convento dos franciscanos, para óleo das lâmpadas do Santuário da Natividade”.

A região em torno do rio Jordão, rica do ponto de vista agrícola, serviu para D. Pedro II explicar as características principais e as peculiaridades da fauna e flora da Terra de Israel.

O PENTATEUCO DOS SAMARITANOS

De Nazaré, a comitiva rumou para Djenine, onde pernoitou. A 25 de novembro, bem cedo entrou na Samaria, um território que agradou ao monarca.

Nablus (ou Siquém), uma cidade de ruas estreitas, estava preparada para receber o dignitário brasileiro. Como assíduo visitante de templos judaicos, D. Pedro II conheceu, justo no sábado, a sinagoga frequentada pela seita dos Samaritanos. A sinagoga era pequena e D. Pedro II aguardou pacientemente na porta, enquanto no interior, os judeus, “homens e meninos, todos de roupa branca”, rezavam. Em poucos minutos, o monarca foi convidado a entrar. A pedido do Imperador, trouxeram a Torá para fora da sinagoga. O manuscrito de pele de gazela, já meio rasgado e com as letras bastante apagadas, foi examinado. Alguns pretendem que sua antiguidade data de 1500 a.C., do tempo de Absche filho de Pinéas, filho de Eleazar, filho de Arão. Mas, na opinião de outros, seria do período de Manassé, grande sacrificador do Templo de Garizim, 330 a.C., ou mesmo posterior ao nascimento de Cristo.

Pedro II era apaixonado por manuscritos antigos. Três meses antes, num encontro com orientalistas da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, demostrou seu vasto conhecimento do tema. Na visita à Biblioteca Imperial, examinou todas as relíquias bibliográficas. Segundo depoimento de Argeu Guimarães, “bibliófilo e erudito, D. Pedro II causou surpresa pelo vastidão dos seus conhecimentos… e era surpreendente a facilidade como versava sobre importantes questões e, não raro, os sábios especialistas que o seguiam e lhe facilitavam explicações, eram induzidos a desistir, porque o Imperador já conhecia todos os assuntos, e já mesmo ia além das explicações dadas”.

Naquela sinagoga dos Samaritanos surgiu uma oportunidade única: analisar de perto um manuscrito com caracteres hebraicos. Para ver melhor as letras do manuscrito, pediu que o desenrolassem mais, porém havia linhas que se embaraçavam, e o grande-sacerdote samaritano, com um canivete, não quis cortá-las para não infringir o preceito de não trabalhar sábado. Henning (o alemão, professor de hebraico) cortou então as linhas, mas outro judeu prometeu levar a seu acampamento uma folha da cópia desse Pentateuco. O Pentateuco de que trata D. Pedro II estava escrito em letras fenícias ou cananeias usadas antes do cativeiro da Babilônia.

Deixemos por um minuto a sinagoga dos Samaritanos e retornemos por uns instantes ao Brasil, mais de um século depois. Em 23 de agosto de 1995, a revista VEJA publicou pequena nota sob o título: Pergaminho de 24 metros. A matéria, ilustrada com uma foto em caracteres hebraicos, informava sobre a existência das três edições mais antigas da Torá: uma no Museu de Israel, outra nos Estados Unidos e uma terceira no Brasil. Tratava-se de um conjunto de pergaminhos de 24 metros de comprimento, divididos em nove rolos de 60 centímetros de altura, de couro avermelhado de novilho. O livro teria sido copiado por um escriba judeu que habitou o Egito entre os séculos I e IV. Escritos com pigmento vegetal, estes pergaminhos estavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

A nota publicada na VEJA sugere a seguinte pergunta: O manuscrito guardado no Museu Nacional seria o mesmo manuscrito apresentado ao monarca brasileiro na antiga sinagoga dos Samaritanos?

Em visita ao Museu Nacional, em São Cristovão, no Rio de Janeiro, para esclarecer esta e outras dúvidas, meu desapontamento: não dá para afirmar que o manuscrito samaritano citado no Diário é aquele do Museu Nacional. Em que se baseia esta negativa?

1) O Diário de Viagem fala de um manuscrito de pele de gazela. O do Rio é um manuscrito todo de couro.

2) As letras do Pentateuco examinado por D. Pedro II dificultavam a leitura, estavam bastante apagadas. Os caracteres dos pergaminhos do Museu Nacional estão muito legíveis.

3) A idade do manuscrito, segundo o Diário, data da época de Absche (Avishua) filho de Pineias, o sacerdote-mór do tempo de Josué bin Nun, sucessor de Moisés. O Pentateuco do Rio teria sido copiado por um escriba que viveu no Egito entre os séculos I e IV.

No entanto, a prova mais contundente de que o manuscrito do Museu Nacional não seria o mesmo do Diário está nos próprios caracteres, nas letras hebraicas. As letras dos escribas samaritanos são completamente diferentes das letras hebraicas utilizadas pelos “soferim”, ou escribas judeus. O texto do Rio é perfeitamente legível, enquanto o do Diário não.

Além disso, a promessa dos judeus samaritanos de levar uma cópia do Pentateuco ao Imperador nunca foi cumprida, o que torna ainda mais difícil – quase impossível – a hipótese de que o texto do Museu Nacional seja o citado por D. Pedro II. É necessário um estudo técnico para avaliar o material do manuscrito, tamanho e forma dos caracteres, dimensões e espaços no próprio texto.

BEDUÍNOS E PEREGRINOS

Durante todo o século XIX, a Terra Santa esteve sob domínio turco-otomano. Durante este período foi habitada por judeus ortodoxos, sacerdotes de seitas (gregos, latinos, coptas, maronitas), árabes, beduínos e peregrinos. Os grupos não conviviam entre si e, às vezes, ocorriam atritos entre as partes. Os quatro primeiros grupos viviam permanentemente no território, e os peregrinos afluíam de várias partes do mundo geralmente para as festividades do calendário cristão. Os contatos da comitiva com a população local foram esporádicos e, por esta razão, o Diário é lacônico e pouco detalhado a respeito.

O Diário não cita os judeus ashkenazitas e sefaraditas, originários da Europa central ou dos países árabes. Apenas samaritanos, os verdadeiros descendentes das tribos de Efraim e Manassés, e únicos hebreus de Nablus. Também não há nenhum registro dos árabes palestinenses, embora devam ter sido vistos diariamente transitando pelas ruas das cidades. Dentre os cristãos, Sua Majestade reuniu-se apenas com o Patriarca Latino e alguns altos funcionários eclesiásticos das diferentes seitas.

Todavia, existem dois grupos de habitantes permanentemente lembrados: os beduínos e os peregrinos.

Entre os grupos de beduínos que habitavam a Terra Santa, havia os da tribo de Adouan, que habitavam as margens do Mar Morto. Estes nômades dos oásis conduziam peregrinos entre os Montes de Moab e Hauran. Pela revista “Tour du Monde”, uma espécie de “National Geographic ” da época, sabemos que eram numerosos e vistos como verdadeiros bandidos do deserto. Ocupavam as estradas principais, cobravam pedágio, assaltavam e assustavam os inocentes visitantes.

D. Pedro II conta que antes de chegar a Jerusalém, a expedição foi acompanhada por seis beduínos de Arbusie que garantiam a segurança dos viajantes na região. O “sheik” dos beduínos era como um senhor feudal, dono de seu território. Os grupos de beduínos eram comerciantes que vinham a Jerusalém de Hebron, do Mar Morto e do Vale do Jordão, para trabalhar como estanhadores, amoladores e ambulantes. Numerosos em todas as cidades do Oriente, para estes nômades Jerusalém era uma grande metrópole onde podiam adquirir objetos de luxo, roupas, armas, pólvora, arreios para seus camelos e cavalos, panos e tecidos para suas mulheres, joias, ornamentos em vidro, ouro e prata.

Próximo a Lubiek, na alta Galileia, o Imperador conta ter visto um acampamento beduíno de fisionomias curiosas. Imaginamos rostos encobertos com um pano escuro, para protegerem-se das altas temperaturas e do forte sol. Há famílias de beduínos que habitam em khans, fortalezas abandonadas, com suas cabras, burros e camelos. Em Koneitirah, vila próxima ao monte Hermon, D. Pedro II observa as mulheres com atenção e nota que pintam testa, braços, mãos e os seios com figuras em azul, e tingem de azul o lábio inferior.

Mas, a vida aparentemente pacata dos beduínos escondia problemas de relacionamento com as autoridades locais. A maioria não tinha documentos nem estava cadastrada perante o governo turco que pretendia alistá-los no exército a qualquer preço. Isso criava um clima de animosidade e antipatia entre as partes e, por causa deste conflito pelo recrutamento, Jericó estava praticamente deserta.

A comitiva cruzou com muitos peregrinos: ingleses, na velha Jerusalém, e russos, no Mar Morto. Sua Majestade é abordada pelos ingleses, que o reconhecem à Porta de Jafa. Os britânicos cumprimentam-no com um “how do you do Sir”, que retribui com amabilidade e cortesia. O grupo dos peregrinos russos teve especial carinho pelo monarca. Soltando hurras, D. Pedro os encontra duas vezes: a primeira, tomando banho no Jordão, e a segunda, em Jericó.

Foi em meio a beduínos e peregrinos, que Sua Majestade entrou na cidade santa de Jerusalém.

JERUSALÉM – OÁSIS CELESTE

Visitar a Terra Santa era, naturalmente, visitar Jerusalém. Em 26 de novembro, a expedição brasileira fazia sua entrada na cidade do rei Davi e repetiria a cena mais duas vezes, talvez simbolizando a força e a devoção à Santa Trindade.

A primeira entrada foi pelo lado norte da cidade, avistando as muralhas desde o Monte das Oliveiras. D. Pedro dirigiu-se rapidamente ao Santo Sepulcro onde rezou por sua filha, netos, irmãos e pelas pessoas que estimava e deu sua primeira opinião sobre o mais importante santuário da Cristandade, anotando no Diário:

“A Igreja tem externa e internamente um aspecto venerado”.

Deixando o Santo Sepulcro, a comitiva percorreu monumentos de três importantes cidades bíblicas: Bethel, Beeroth (El-Bireh), e El-Gib (Gabaon).

Em Bethel, D. Pedro relembrou episódios bíblicos como a briga de Abraão e seu sobrinho Lot, o princípio da tribo de Benjamin e, antes de chover, examinou uma igrejinha da época das Cruzadas. Foi em El-Bireh ou Beeroth que Maria e José, pais do Menino Jesus, sentiram falta do filho. No mesmo lugar foi construída uma igreja bizantina, visitada pelo Imperador. El-Gib, a pátria de Saul, ganha uma referência especial, pois foi onde Josué mandou o sol parar. Este é, portanto, o primeiro eclipse registrado num texto sagrado.

A segunda entrada em Jerusalém aconteceu pelo lado do Monte Scopus. Descer ladeiras até o Vale de Josafá e não fazer uma segunda visita ao Santo Sepulcro?

A caravana imperial acampa perto do Estabelecimento Russo, uma edificação quase ao lado da porta de Jafa. Saudoso da família, por sorte o monarca recebe longas cartas da Mana Januária e da amiga íntima, a Condessa de Barral.

Do cume de uma montanha, D. Pedro avista Ramathaim Sophim, a terra do profeta Samuel, e prossegue viagem pela planície de Jericó, em direção ao Mar Morto. A beleza da planície de Jericó e das estepes de Moab não resistem à pena do Imperador poeta:

“Antes de tudo preciso exprimir a beleza da planície de Jericó ao pôr do sol, que dardeja e faz ressaltar as ondulações das faldas das montanhas de Moab, que parecem os relevos de ouro de um finíssimo lavor de ourivesaria. As águas do Mar Morto, que descubro à direita, e o campo verdejante dos espinheiros chamados dôm (não dûm), com um céu marchetado de nuvens dos mais variados matizes de azul, completam o quadro. Por detrás de minha tenda, levantam-se as montanhas áridas mas verdadeiramente pitorescas, por cujos desfiladeiros cheguei até aqui”.

Estamos próximos do famoso Monte da Quarentena, onde Cristo teria sido tentado pelo demônio. Quando o monarca esteve lá, o local estava reduzido às ruínas de capelas habitadas por frades gregos.

Entrando pela “Porta de Damasco”, o grupo contorna as muralhas de Jerusalém. É tempo de examinar a Torre de Godofredo de Bouillon _ primeiro governador de Jerusalém e “Defensor do Santo Sepulcro”, desde a conquista da Cidade Santa pelos Cruzados _ e o Túmulo de Absalão, e passear por fora das muralhas. O próximo lugar escolhido será Betânia, uma vila muito relacionada com a vida de Cristo, e visitados dois lugares: o Túmulo de Lázaro e a Casa de Marta e Maria, as amigas de Jesus.

De Betânia seguiram até a “Fonte dos Apóstolos”, a única fonte de água no caminho entre Jerusalém e Jericó. O próximo ponto é o Khan El-Ahmar, ruínas de várias fortalezas, e que significa “Hospedaria Vermelha”. De lá, descem retornando a Jerusalém.

A 28 de novembro inicia a visita a Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Nela há tudo para se ver. Cercado de beduínos, D. Pedro II tem diante de si os restos das muralhas da cidade e a suposta casa de Rahab, a prostituta que abrigou os espiões de Josué, e cuja casa estava preservada. O Diário cita outros quatro locais: a “Fonte de Eliseu”, “Sodoma”, “Gomorra” e “Adomah”.

Na “Fonte de Eliseu” (Äin Es-Sultan), a água brota de uma parede, como um reservatório para abastecer toda a região.

Sodoma e Gomorra são as cidades do pecado no Velho Testamento. Sodoma era o sítio em que Lot se estabeleceu com sua família. Gomorra poderia ser reconhecida com Redjom-Luth, o exato lugar onde a mulher de Lot (sobrinho de Abraão) transformou-se numa estátua de sal.

Adomah é difícil de identificar. É provável que seja Adumim ou “Maaleh Adumim”, as “colinas vermelhas”, cor característica desta região montanhosa.

Encerrado o passeio por Jericó e arredores, a caravana passou pelo Monte Nebó onde Moisés morreria sem poder entrar na Terra Prometida, a caminho do Mar Morto, a maior depressão do mundo, de uma beleza muito peculiar, mesmo não possuindo áreas verdes. Ali, onde Josué passou com a Arca, D. Pedro II aproveita o tempo livre e desenha três croquis.

A grupo está cansado. O Imperador, não. A rota a Saint Sabbas era um grande desafio para qualquer expedição de peregrinos. E a comitiva brasileira aceita mais esta aventura.

CRÍTICA AOS MONGES DE SAINT SABBAS

O Monastério de Saint Sabbas é um lugar escondido, quase perdido nas montanhas de Moab. A delegação de D. Pedro II divide-se temporariamente, pois o caminho até Saint Sabbas é difícil, as gargantas não permitem uma viagem com liteiras, e o regimento do monastério proíbe terminantemente a entrada de mulheres no convento.

Para chegar ao convento caminha-se ao longo do rio Cedron, cujas ribanceiras contorcidas têm dezenas de metros de altura. Nessa época do ano, o leito do rio está seco. O conjunto do convento é antigo e imponente, formado de edifícios que parecem agarrados como trepadeiras à ribanceira direita do Cedron, que desemboca no Mar Morto. A entrada do Imperador no recinto foi solene, recebido com repiques e duas tochas acesas.

O encontro de D. Pedro II com os moradores do convento foi calmo e tranquilo. O cheiro de incenso impregnava seus corredores, e os sessenta frades gregos esperavam-no. O soberano surpreendeu-se com bandos de melros, cujos ninhos ocupavam os buracos da ribanceira oposta, comiam na mão dos frades.

O monastério foi edificado em homenagem a Saint Sabbas, e sua capela, como de hábito, minuciosamente examinada pelo monarca. O exterior do convento é um montículo de pedras (meschakid) de edifícios, aproveitando as grutas do rochedo. Os frades aproveitaram pequenos ressaltos do rochedo para fazer minúsculas casas de madeira, e plantaram flores e arbustos.

Num canto do convento ergue-se um dos símbolos do monastério: a palmeira de Saint Sabbas, que segundo D. Pedro “é uma (palmeira) bastante alta, que se curva para trás como que precisando do encosto da parede”.

Dentro do convento, D. Pedro pediu para conhecer a biblioteca. Sob um silêncio constrangedor porque os monges não explicavam nada, folheou manuscritos dos Evangelhos, Sermões e outros textos sagrados guardados numa pequena sala. D. Pedro queria mais informações sobre aqueles documentos manuscritos. Depois de muita insistência, o frade que falava francês, permitiu que Henning examinasse uma outra coleção de livros, onde garimpou alguns manuscritos, que o frade garantia só existir impressos. Segundo D. Pedro II, “tal repugnância poder-se-á explicar pela vergonha que eles tenham de não haverem aproveitado, por ignorância, as riquezas literárias que possuam.”

As palavras do Imperador ecoavam com força e indignação. Embora o Levante fosse francófono, apenas um dos sessenta monges falava fluentemente francês, serviu de intérprete e se convenceu que ele como os demais do mosteiro, não conheciam suas próprias coleções de manuscritos, passando momentos de vergonha e constrangimento intelectual. Como então estudavam, se davam a impressão de ignorar os textos sagrados de seu próprio acervo?

Através de um irônico depoimento do cronista Samuel Manning, religioso que visitou os frades gregos de Saint Sabbas em 1873, sabemos que “estes frades são muito sagrados para ser hospitaleiros”. E Manning acrescentou na sua obra “The Holy Fields: Palestine” sobre a biblioteca do Monastério:

“Apesar de existir uma valiosa biblioteca, ela me parece completamente inútil, pois a maioria dos ascetas são incapazes de ler, e o seu único passatempo consiste em beber raki e alimentar pássaros e chacais, que são muito numerosos”.

Como podemos notar, a opinião de D. Pedro II e do clérigo inglês Samuel Manning, convergem. Evidentemente, a ignorância e falta de preparo dos monges de Saint Sabbas era grande.

A MISSA DO 51o ANIVERSÁRIO

O retorno a Jerusalém foi lento. Deveria se dar pelo “Vale de Siloeh” e os campos de Haceldama. Esta seria a terceira e última entrada da comitiva imperial à cidade celeste.

A delegação entrou pela “Porta de Damasco” e hospedou-se na “Casa Austríaca”, hospedaria sob responsabilidade de religiosos da Áustria, acostumados a receber visitantes ilustres. Era um lugar confortável, se comparado com o “British Hotel”. Mesmo assim, da rua até o quarto, d. Pedro II subiu 82 degraus! Na hospedaria esperavam-no cartas de amigos do Rio de Janeiro. Seu amigo José Siqueira, infelizmente, falecera e em sua homenagem, prometeu rezar no Santo Sepulcro.

A “Porta Áurea” é belíssima com sua característica arquitetura herodiana, formada por dois arcos fechados. Cruzando-a, o peregrino alcançava a Mesquita de Omar, conhecida também como o “Domo da Rocha”. O califa Abd-El Malik ergueu-a em 691, e dali Maomé realizou sua viagem noturna. D. Pedro II conhecia as tradições islâmicas e a importância desta mesquita, que concorria diretamente com Meca e Medina.

A viagem prossegue. É hora de visitar o Monte Moriá. A literatura sobre a Terra Santa sempre identificou este lugar com a Mesquita de Omar. Segundo a Bíblia seria o lugar onde o Patriarca Abraão teria oferecido seu filho Isaac a Deus. Outra versão diz que foi o primeiro lugar em que Adão pisou após ser expulso do Paraíso.

O Cenáculo ficava a poucos passos do Monte Moriá e a caravana tomou sua direção. É um lugar de agudas controvérsias: para os cristãos, lá Jesus instituiu a Eucaristia e reuniu os Apóstolos no dia do Pentecostes; para os muçulmanos, é identificado com a Mesquita Nabi Daud (Profeta Davi), e os judeus acreditam que ali seria o local do verdadeiro “Túmulo do rei Davi”.

Pedro II visitou duas vezes a Igreja do Santo Sepulcro: na primeira, na Capela do Calvário rezou em memória de seu amigo José Siqueira, funcionário do Ministério de Relações Exteriores do Império; na segunda, comemorou com uma missa o 51o aniversário do seu nascimento.

O séquito percorre todos os passos da Via Dolorosa, as famosas “Quatorze Estações da Cruz”: o Pretório, o Arco Ecce Homo, os lugares das quedas de Jesus, a Capela do Calvário onde Cristo foi despido, pregado e descido da cruz. O Imperador não relaciona as capelas em torno do Santo Sepulcro. Apenas a do Calvário despertou a atenção do monarca e se impressiona com duas belas obras de arte: uma “deposição (da cruz)” do pintor Cornélio Huymans (1648-1727), de Antuérpia, e uma tela de Ary Scheffer (1795-1858) com as cabeças da Virgem e de Cristo em seus braços.

O tempo é curto, o passeio não pode parar. É hora de conhecer a casa do sogro de Caifás, o Sumo Sacerdote, para onde Cristo foi levado depois de ser preso, e o túmulo de José de Arimatéia, que baixou o corpo de Jesus da cruz. Segundo o Evangelho, Arimatéia e Nicodemos enterraram Jesus no sepulcro da família de José.

Próxima parada: a Igreja da Flagelação, construída sobre restos de uma igreja bizantina. Era ali a “Escola Franciscana de Estudos Bíblicos”.

A caravana afastou-se da Cidade Velha em direção ao Monte das Oliveiras. Muitos são os recintos a serem examinados pela comitiva. No pensamento de D. Pedro II surgem as lembranças da visita feita ao Monte das Oliveiras pela Imperatriz Helena, mãe de Constantino I. Naquela ocasião, ela visitara o Túmulo de Santa Ana (mãe da Virgem Maria), o Túmulo de São Joaquim (pai da Virgem), a Gruta da Agonia no Jardim de Getsemani, as oito oliveiras e as pedras onde dormiam os Apóstolos. O soberano visita o lugar onde Cristo subira aos Céus, e que virara uma pequena mesquita. Há neste recinto marcas das pegadas de Cristo, e os muçulmanos veneram muito este lugar.

O passeio por Jerusalém prossegue a tempo de conhecer o “Pater da Princesa de Latour d‘Auvergne”, espécie de claustro em cujas paredes lê-se o Pater Noster [Pai Nosso] em 32 línguas. Nele está o Túmulo da Princesa todo em mármore, com a estátua dela, deitada, mãos cruzadas sobre o peito, meias sem sapatos e coroa aos pés. Qual a relação entre os Apóstolos e a Princesa? Pois bem, foi no Monte das Oliveiras, neste túmulo, que Cristo ensinou o “Pai Nosso” aos Apóstolos.

Do Monte das Oliveiras, D. Pedro II segue para a casa do arquimandrita, onde morou a senhora Solkoff, de Moscou. Na sala há um belo mosaico representando animais, com uma inscrição em armênio. Poucos peregrinos conhecem este discreto lugar. Da casa do arquimandrita, a delegação chega ao Túmulo de Santa Pelágia, recinto repleto de inscrições com palavras em hebraico. De lá, a visita avança até o “Túmulo dos Profetas”, onde os ilustres visitantes devem entrar agachados, quase deitados, e de costas.

CAMINHANDO PELOS CAMPOS DE BOAZ

2 de dezembro. A delegação viajou para Belém e, na chegada, o primeiro lugar avistado foi a “Colina do Mau-Conselho”, onde Cristo suou sangue. A seguir, pelo mesmo caminho atravessou o Vale dos Gigantes (Emek Rephaim), local onde o rei Davi matou Golias, vencendo os filisteus.

D. Pedro II não entrou no Túmulo de Raquel (mulher preferida de Jacó) na rota de Belém. O lugar, muito próximo do Convento de Santo Elias, foi transformado numa mesquita e, no momento da visita, estava fechada.

A “Igreja da Natividade”, onde anualmente se realiza a famosa “Missa do galo”, recebeu a comitiva sem formalidades. A quantidade de mármore, telas e quadros que compõem o interior dessa Igreja impressionam Sua Majestade. Examinou as colunas e percorreu a pequena igreja grega, que dá passagem à “Gruta da Natividade”, onde há dois altares: um do presépio e outro da Adoração dos Magos. Nessa Gruta estão os túmulos de ilustres personalidades cristãs, como Eusébio de Cremona, Santa Paula e São Jerônimo.

Querendo levar uma pequena lembrança para o Brasil da maior Igreja de Belém, D. Pedro II pegou um martelo e quebrou em fragmentos uma ponta de pedra dos sepulcros visitados.

Da “Igreja da Natividade”, o monarca e seu séquito foram relembrar a infância de Cristo na “Gruta do Leite”, uma caverna de paredes brancas, onde a Virgem, amamentando seu filho, deixara cair gotas de leite.

Pouco antes de chegar aos campos de Boaz, está a “Casa de José”, marido da Virgem Maria. No lugar, pode-se ver apenas o arco de uma pequena capela que, segundo a tradição, pertenceu ao pai de Jesus. Já nos campos de Boaz, o Imperador faz uma justa homenagem à mais bonita das mulheres, colhendo “umas florzinhas em memória de Rute, da terra de Moab”.

O passeio se estende até a “Gruta dos Pastores”, em Beit Sahur, aldeia árabe a 20 minutos de Belém. Foi lá que o anjo teria anunciado o nascimento do menino Jesus.

Num fim de tarde agradável, a comitiva brasileira levou quase duas horas para retornar a Jerusalém. Na hospedaria, D. Pedro II recebeu a visita do cônsul francês, de nome Patremônio, um corso que o agradou bastante. Antes de dormir, Sua Alteza ainda abriu os telegramas de parabéns por seu aniversário.

O “AQUILA IMPERIAL” DEIXA A TERRA SANTA

A visita a Jerusalém estava no fim e a delegação do Brasil começava a sair da cidade. De retorno ao porto de Jafa, atravessa a verde planície de Sharon passando por cidades e pequenos vilarejos.

O primeiro é Abu-Gosh ou Abergosh, homenagem ao “sheik” da região, que dominava cerca de 60 aldeias beduínas. Os Cruzados chamavam este ponto de Emaús, e seria exatamente o lugar em que Jesus (Luc. 24, 13-35) se apresentou a seus discípulos.

De Abergosh, a comitiva foi para Kiriathiarim, a “cidade das florestas”. É importante para os judeus porque lá a Arca da Aliança ficou guardada durante 20 anos. Um dos seus habitantes era o terrível “sheik” Abu-Goush, que atemorizava a população local e os peregrinos que por ali passavam.

Porém, ao visitar as ruínas de uma igreja do tempo dos Cruzados, a surpresa: no momento em que D. Pedro II foi ver uma fonte de água, apareceu o filho de Abergosh, um homem “não muito bem encarado”. Passado o susto, o monarca continuou seu trajeto. Após breve descanso, visitou “Bir-El-Kelseh” (Poço Doce) e fez rápida excursão pela região de Latrun que, em 1876, era de pouco interesse, mas atualmente, sua maior atração é o Monastério construído pela “Ordem dos Trapistas”, padres que observam normas muito rígidas de ascetismo. Já em Latrun, o Imperador demonstra vontade de deixar a Terra Santa. Ele anota no seu “Diário”:

“A tarde está belíssima. Já tomei uma água gasosa… Espero, pelo aspecto do céu, ter excelente embarque em Jafa…”

No último dia de sua estada na Palestina, o Imperador visitou Ramleh, 2.000 habitantes, toda rodeada de árvores e cardos. Ficou famosa na história, porque foi por Ramleh que passaram as tropas de Bonaparte quando conquistou a Síria. Conheceu três monumentos: a Igreja de São João, o Convento dos Franciscanos e, finalmente, a “Torre dos Quarenta Mártires” onde o monarca se demorou mais. Galgou a parte superior da torre e contemplou a linda vista da cidade.

Faltam poucas horas para zarpar… Estamos a 16 km do porto de Jafa.

A última parada será Lydda, localizada a 45 minutos de Ramleh, que também ficou famosa durante as conquistas napoleônicas. Em Lydda, Sua Majestade não passeia e só registra a existência de uma antiga escola agrícola.

A Imperatriz, que se desligou da comitiva em Jerusalém, já havia chegado para o embarque rumo a Port-Said. Sua Majestade escreve às pressas a última página do seu “Diário de Viagem à Palestina”, antes do navio zarpar:

“O mar estava calmo, mas assim mesmo foi preciso cuidado ao passar por entre pedras onde roçam quase todos os barcos e escaleres… Não larguei mais cedo por causa das bagagens… Quando o vapor seguiu pela primeira vez , ouvi um assobio de um barco que vinha para ele [Aquila Imperial] e voltou. O vapor parou e assobiou… Espero que cheguemos sem o menor incômodo a Port-Said antes do meio-dia de amanhã…”

Chegava ao fim um intenso programa de 24 dias. Uma travessia inesquecível para todos seus participantes. As saudades eram fortes e os membros da comitiva imperial já pensavam no retorno a seus lares.

O DESAPONTAMENTO DOS JUDEUS

Os jornais da Terra Santa também se preocuparam com o nosso ilustre Imperador. D. Pedro II exercia grande fascínio sobre as comunidades judaicas do mundo. A dedicação do monarca pela cultura hebraica mereceu uma apreciação subjetiva.

Em 20 de setembro de 1876 o jornal Ha-Tzefirah (A Aurora) publicou extensa reportagem, atribuindo-lhe o conhecimento de várias línguas e uma imensa curiosidade em visitar bibliotecas e museus, e seu interesse por inscrições hebraicas antigas e peças de exposições referentes à cultura do povo de Israel.

Outro jornal da Palestina, o Ha-Maguid (O Narrador) publicou, em 1876, a biografia resumida de D. Pedro II, Imperador do Brasil e seu grande conhecimento de hebraico. Segundo o autor, Jacob Haim Ha-Levi, de Lwów, o valor do Imperador é maior ainda porque é uma língua santa, esquecida e abandonada pelos seus próprios filhos, espalhados em vários países. Maravilhado com a figura do monarca, Haim Ha-Levi termina sua matéria dizendo:

“Há poucos dias visitou o Imperador a cidade de Viena, e ouvi muitos populares que não conhecem o hebraico, por considerarem tal estudo pura perda de tempo, comentarem entre si acerca dos conhecimentos do Imperador nessa língua difícil e estranha para eles, transmitindo secretamente uns aos outros que ele descenderia dos marranos europeus da Espanha e de Portugal, os quais mantinham seu Judaísmo e prestavam culto a Deus em segredo”.

Estas opiniões fizeram com que a visita de D. Pedro à Terra Santa despertasse grande interesse entre a população local. Ha-Tzefirah noticiou a chegada e a estada do soberano na Cidade Santa. Para recebê-lo, apresentaram-se as mais ilustres autoridades locais, uma centena de soldados perfilados e a banda musical. D. Pedro II entrou na cidade de Jerusalém pelo Portão de Siquém, e o Pachá despachou 20 cavaleiros e soldados de infantaria para acompanhá-lo no caminho. Sua Majestade chegou com a mulher, alguns de seus ministros, suas respectivas mulheres, e alguns criados.

O articulista do Ha-Tzefirah faz da figura e da personalidade do dignitário tema de sua reportagem, e exalta o fato de ser uma pessoa despreocupada com honras e homenagens. Ele surgiu à cavalo, e as mulheres sentadas em carros atrelados a mulas dos dois lados. A orquestra militar quis tocar músicas em sua homenagem, mas “ele fez sinal de que dispensava quaisquer honras reais”.

Para a imprensa local, o ponto mais alto de sua visita foi a visita à Igreja do Santo Sepulcro. Os jornais descrevem uma caravana bastante exausta e após ter percorrido o território, apenas o Imperador continuava descansado:

“Ele montava a cavalo, enquanto as mulheres e um ministro velho, que não tinham forças para montar, eram carregados por carregadores em cadeiras próprias.”

No entanto, a visita de D. Pedro II não conseguiu satisfazer a todos. As últimas linhas do Ha-Tzefirah registram surpresa e decepção pelo fato de o Imperador não ter feito nenhum contato com a comunidade judaica de Jerusalém. Escreve o colunista:

“Por todo o tempo que permaneceu em nossa cidade nenhum contato manteve com os nossos irmãos [judeus], nem visitou as sinagogas de nossos irmãos, embora se dissesse dele que conhecia bem e até perfeitamente a língua hebraica.”

O desapontamento dos judeus de Jerusalém com a atitude de aparente indiferença do Imperador do Brasil era tanto maior porque seus membros haviam se preparado para prestar-lhe uma solene recepção. Numa das sinagogas locais, por exemplo, o rabino e poeta Ben Tzion Schlez compôs um poema que seria entregue a D. Pedro II. Este poema inédito, que enaltece as qualidades de hebraísta do Imperador, está sob a guarda dos descendentes do rabino-poeta.

Outra publicação bilíngue da época, publicada em Jerusalém sob o título de Shaarê-Zion (Portas de Sion), noticia o fim da visita de D. Pedro II e sua partida para o Brasil. Depois de citar os lugares visitados pelo monarca na Cidade Santa, a matéria conclui dizendo que “somente as sinagogas de nossos irmãos não visitou, para o espanto de todas as pessoas justas”.

Não sabemos a que atribuir esta estranha atitude do Imperador que não teve contato com os judeus de Jerusalém, em flagrante contraste com seu procedimento em outras cidades da Europa e dos Estados Unidos. Talvez estivesse distraído com a tradução do Salmo 122, que exprime os sentimentos dos peregrinos que chegam a Jerusalém? Ou o cansaço se apoderou dele, esgotando suas forças e seu tempo? Difícil dar uma resposta convincente. Resta apenas registrar o forte desapontamento dos judeus pela sua inexplicável atitude.

Apesar disso, a intimidade entre o Imperador do Brasil e a cultura judaica, desencadeou por parte dos judeus manifestações de pesar pela sua morte, a 5 de dezembro de 1891, em Paris. Em 10/12/1891, o Ha-Maguid (O Narrador) trazia uma breve notícia de Paris:

“[No] sábado próximo passado, faleceu um dos grandes justos dentre as nações do mundo em nossos tempos, “o primeiro entre dez mil” (Cântico dos Cânticos 5:10), Dom Pedro, Imperador do Brasil, que além de suas grandes ações em benefício de seu Reino, cujo prestígio elevou ao abolir nele a escravatura; tornou-se famoso por seu amor aos judeus e à língua hebraica, a cujo estudo se dedicou, destacando-se no conhecimento dela.”

Em Londres, The Jewish Chronicle (11/12/1891) escrevia: “A morte de D. Pedro II, ex-Imperador do Brasil, resultou na perda de um dos mais perfeitos sábios régios dos tempos modernos”.

O Jewish Chronicle emitia também uma opinião subjetiva e parcial sobre a queda do monarca e o advento da República. Depois que o levante dera fim a seu Império, D. Pedro II ficou aliviado de todas as preocupações do Estado, “achando alguma compensação na ingratidão de seus súditos”, e no retorno aos estudos hebraicos que tanto amava.

O Ha-Tzefirah publicou em 15/12/1891 comovedora correspondência sobre a morte do Imperador e o traslado de seu corpo a Lisboa.

Um dos grandes admiradores de D. Pedro II foi o escritor judeu Nahum Sokolow. Seu filho Florian, numa obra intitulada “My Father Nahum Sokolow”, afirmava que o falecido pai, nas suas memórias, mostrou grande fascínio pela cultura do Imperador brasileiro, “tanto pelos seus dotes em matérias hebraicas como pela sua modéstia de caráter”.

Por ocasião da morte de D. Pedro, Nahum Sokolow publicou no Ha-Tzefirah um extenso necrológio. Depois de oferecer detalhes sobre a biografia do Imperador, salientou seus pendores para a literatura e para as ciências. Descreveu também o espanto e o entusiasmo dos judeus reunidos numa sinagoga em 1874, com a correta leitura da Torá em hebraico feita pelo monarca durante o ofício religioso.

Abordando o tema político, escreveu Sokolow:

“Desde o tempo em que foi expulso, D. Pedro, um dos mais célebres e mais generosos monarcas que já houve na História, foram destruídas as bases da monarquia na América, não se sabendo se tal regime ainda poderá levantar-se.”

Nahum Sokolow, esse admirador incondicional do dignitário brasileiro, mal podia imaginar que, passados mais de um século, com descendência imperial ainda viva em Petrópolis, um projeto de tendência monarquista seria aprovado na Assembleia Constituinte em 1988. O texto da Constituição de 5/10/1988, continha uma emenda que previa um plebiscito, destinado a devolver ao povo brasileiro o direito de escolher qualquer forma de regime, inclusive o monárquico.

Podemos afirmar que o mito monárquico em torno da figura de D. Pedro II na imprensa hebraica, tanto na Palestina turco-otomana como na Europa, revelaria sinais de “renascimento político” somente um século depois.

PALAVRAS FINAIS

Pedro d’Alcântara João Leopoldo Salvador Bebiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael de Bragança e Hasburgo, conhecido como D. Pedro II, viajou para a Terra Santa em visita não-oficial, que misturava erudição e religiosidade. Durante os 24 dias em que ficou no Levante, sempre esteve acompanhado de sua fiel comitiva muitas vezes desinteressada das belas paisagens e das oportunas explicações de seu guia turístico.

No Diário da Viagem à Palestina encontramos os três principais elementos da literatura “de peregrinação”: 1) a reconstituição da cena “in loco”, fundamental para estabelecer a passagem do profano ao sagrado; 2) a leitura e meditação do trecho bíblico, indispensável para identificar o lugar e valorizar o fato histórico acontecido, e 3) naturalmente, o poder espiritual da oração que brota com espontaneidade e devoção, envolvendo os sentimentos dos peregrinos.

A estadia dos brasileiros na Terra de Israel permitiu ao nosso soberano saciar suas vontades religiosas e também exercitar sua vocação de orientalista amador. Tendo como guias a Bíblia e o franciscano frei Liévin, percorreu lugares escondidos e conheceu personalidades ilustres e inimagináveis.

As cidades e aldeias da Terra Santa se agitaram com a visita de nosso Imperador. Nascido e criado para as letras e as artes, ele ficará em nossa memória como o príncipe encantado que soube sempre promover e defender, em sua terra (e fora dela), o primado da inteligência. E, quaisquer que tenham sido seus defeitos na área cultural, totalmente impregnada do espírito do século XIX, ninguém poderá contestar a grandeza de sua obra para a construção de um Brasil melhor.

E nós, já no fim desta introdução, pouco antes de examinar o Diário de Viagem à Palestina, fechamos nossos olhos fascinados, e imaginamos a caravana imperial a marchar vagarosamente, liderada pelo seu mais alto dignitário, cavalgando uma égua branca como a neve dos cimos do Monte Hermon e galopando firme nas férteis estepes de Moab. Ele é o chefe de uma comitiva de duzentos indivíduos, todos alinhados como soldados de uma escolta rigorosamente selecionada.

Era a primeira visita de um governante brasileiro à Terra Santa e, sem dúvida, uma viagem inesquecível no túnel do tempo.